| Sous la direction de : | A. Bonneville Laboratoire de Géosciences Marines, IPGP |

| V. Courtillot Laboratoire de Paléomagnétisme et Géodynamique, IPGP |

L 'hypothèse de l'existence de points chauds a été énoncée pour la première fois dans les années 1970. Ils ont été définis comme des phénomènes pouvant être liés à la convection du manteau, fixes par rapport au mouvement des plaques et laissant une trace à la surface de la croûte. L'Océan Pacifique a déjà fait l'objet d'une étude visant à déterminer quelles sont les traces présentes dans cette région et leur relation avec les trapps et les plateaux océaniques. Nous nous intéresserons ici aux Océans Atlantique et Indien. Les cartes bathymétriques ont souligné la présence de traces ayant à l'une de leurs extrémités un point chaud. Certaines pouvaient se raccorder à un trapp. Des points chauds ne présentant aucune trace ont aussi été mis en évidence. Grâce à une compilation des âges des monts et îles volcaniques, les traces ont pu être contraintes dans le temps. Nous avons alors pu comparer l'évolution des traces observées par la bathymétrie et des traces calculées à l'aide du logiciel PaleoMac. Quatres points chauds ont été plus particulièrement étudiés : Ste Hélène et Tristan da Cunha pour l'Océan Atlantique, La Réunion et les Kerguelen pour l'Océan Indien. Les écarts trouvés sont faibles, sauf pour les Kerguelen. Il semblerait donc que les points chauds n'aient que de faibles mouvements. Ces mouvements s'inscrivent dans la zone d'influence du conduit d'alimentation du point chaud.

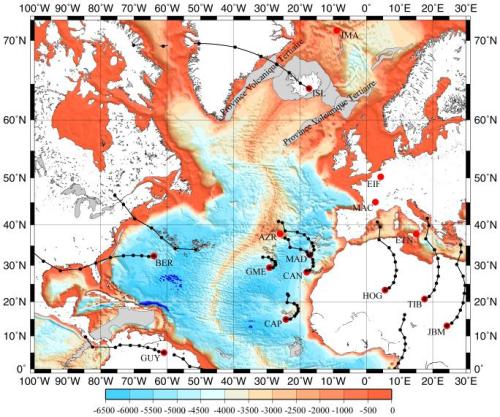

Carte bathymétrique et traces calculées par PaleoMac des points chauds de l'Atlantique Nord (profondeur en mètre).>>>